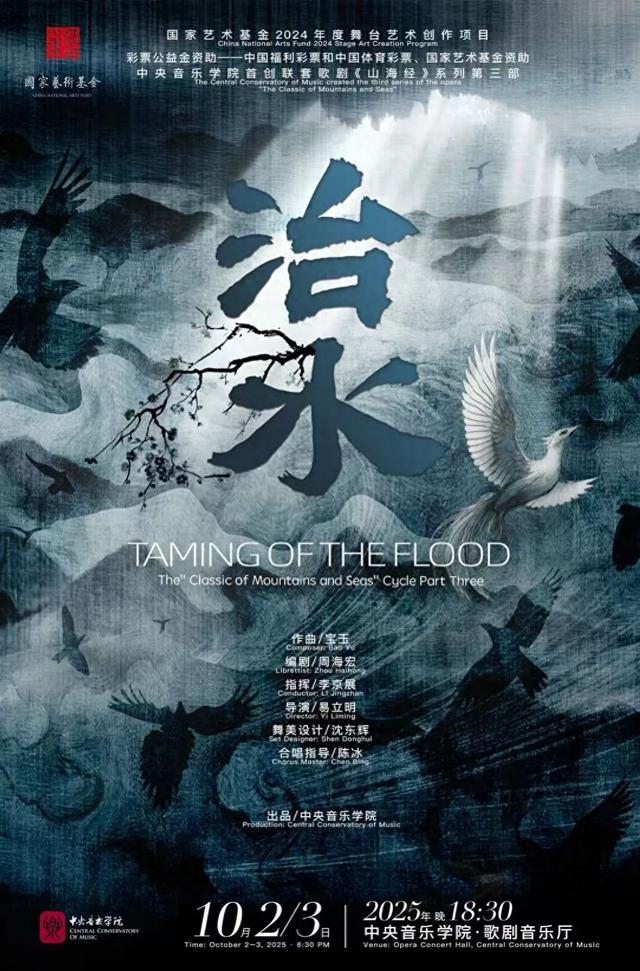

10月2日晚,原创歌剧《山海经·治水》(下称《治水》)在中央音乐学院歌剧音乐厅完成首演。该剧由著名作曲家宝玉担纲作曲金来源,音乐美学家、心理学家、教育家周海宏编剧,著名导演易立明执导,李京展指挥,携手张学樑、许洋、洪振翔、陈昱竹、张怡、李思琦等,与中央音乐学院交响乐团、合唱团,作为国庆长假期间文化舞台最为瞩目的盛事之一,吸引了业内与观众的广泛关注。

提及“治水”,人们最常想到的是“三过家门而不入”、最终治水成功的大禹。但歌剧《治水》首次将大禹治水的“前传”主角、那位治水未竟并以生命铺路的鲧,推向舞台中央。这位曾筑城九百九十座、两度筑坝又两度溃败,最终因无法完成治水使命而赴死的“失败英雄”,在《治水》中不再是史书里模糊的配角,而是带着君臣之诺、爱情之憾与苍生之念的鲜活灵魂。他的故事,书写了一段坚守而悲壮的历史。鲧虽败,却以生命为后继者开路,他的坚守与大禹的变通相对映,显现出中华民族精神的双重基因:“自强不息”的顽强与“生生不息”的智慧。在他的身影中,观众看到的是“愚公移山”的坚忍、“铁杵磨针”的恒心,以及千年中华民族面对自然与命运的悲壮与昂扬。编剧周海宏表示,这部作品旨在成为中国歌剧面向世界、以中国声音传播中国故事的重要样本金来源,“我们不是为了重复历史,而是为了创造历史,把中华民族精神的源头转化为世界能够理解的艺术语言。”

在音乐语言上,作曲家宝玉进行了大胆探索,他将人与自然的生死对抗写得雄浑刚烈,以极富冲击力的不协和音程、强劲的打击乐和低音声部的剧烈涌动,展现大坝崩塌时的天崩地裂金来源,复合节奏与多层复调的交错,使声音如洪水般汹涌倾泻,形成排山倒海的震撼音响。恢宏之外,作曲家并未忽略抒情与细腻,在“十里桃花”的诗意场景,他用温暖的旋律与和声展现自然的宁静之美;通过精卫的爱情线索,引出细腻的咏叹调和二重唱。在宝玉笔下,歌剧《治水》兼得史诗的广度、戏剧的深度和情感的温度,他强调:“刚与柔相济,灾难的震撼才更有冲击力;人物的悲壮与柔情交织,才能让观众产生真正的共鸣。”

在舞台呈现方面,导演易立明选择抽象化、象征性的表现方式,避免写实或仿古的限制,他通过金属、几何等现代化舞美元素,以及富有先锋气质的服装与道具设计,营造出一种不依附于特定时代、特定地域的氛围,使舞台超越具体历史时空,呈现出原始神话的普遍力量与人类共同的精神主题。易立明指出:“国际化不是把原生态的东西原封不动搬上舞台,那样只能成为素材,而不是真正的审美表达。民族元素必须经过转化,才能用世界都能理解的艺术语言讲述我们的故事。”

继系列第二部《奔月》(其总谱今年已由中央音乐学院出版社出版)之后,《治水》再度入选国家艺术基金(2024年度大型舞台剧资助项目)。七年时间,两部歌剧,意味着中国歌剧人提出的体裁构想“联套歌剧”正在舞台上逐步落地。由《补天》《奔月》《治水》《逐日》四部歌剧联套组成的整体结构,将以中国古典神话为蓝本,构建属于中国人的创世史诗,与世界歌剧体系形成对话。这一次,不再是月光下的抉择,而是洪水中的呐喊。不再是一个人的远行,而是一个民族的跋涉。

在周海宏看来,《山海经·治水》不仅是一次艺术展演,更是一份文化宣言。他希望这部作品能作为样本,向世界证明中国歌剧既有深厚的文化根基,也能达成世界级的艺术表达。“创作不是为了重复历史,而是为了创造历史。”他强调,通过为世界歌剧注入中华文化的基因,展现东方美学的独特魅力,中国歌剧正从“讲述中国故事”迈向“文化铸魂”,在全球文明对话中,展现文化自信的新篇章。

【来源:中国网】金来源

公赢网配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。